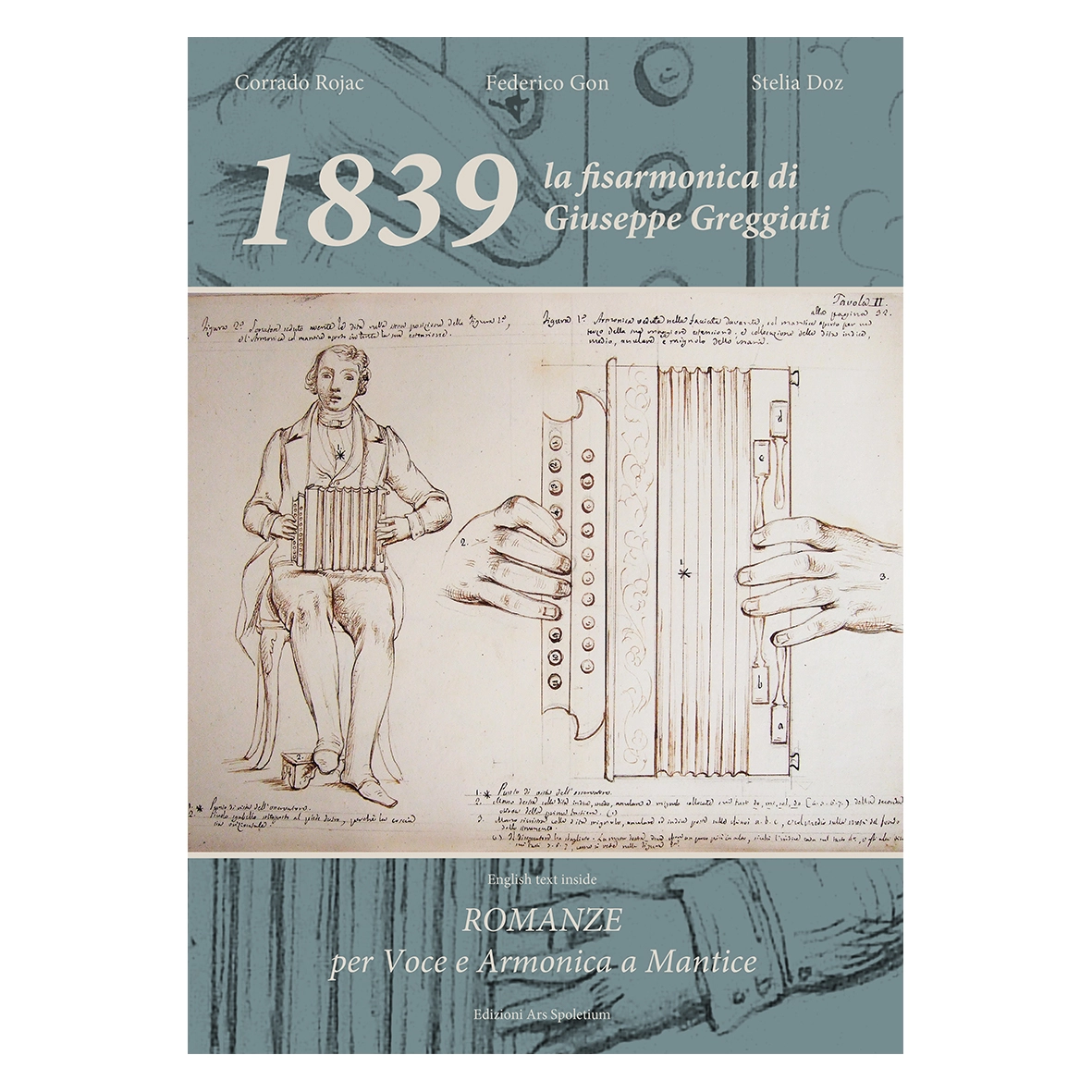

1839 La fisarmonica di Giuseppe Greggiati – ROMANZE per Voce e Armonica a Mantice

25,00 €

È per me una grande gioia presentare, dopo il successo del libro “1839: la fisarmonica di Giuseppe Greggiati”, edito da Ars Spoletium e dedicato alla musica per fisarmonica di Giuseppe Greggiati (1793-1866), un’altra produzione dedita allo stesso autore. Anche in questo caso si tratta di una prima pubblicazione, ed anche in questo caso, visto l’accento sulla copia dello strumento di Greggiati, si tratta di un’operazione filologica, un episodio del tutto nuovo nella letteratura dello strumento fisarmonica.

È per me una grande gioia presentare, dopo il successo del libro “1839: la fisarmonica di Giuseppe Greggiati”, edito da Ars Spoletium e dedicato alla musica per fisarmonica di Giuseppe Greggiati (1793-1866), un’altra produzione dedita allo stesso autore. Anche in questo caso si tratta di una prima pubblicazione, ed anche in questo caso, visto l’accento sulla copia dello strumento di Greggiati, si tratta di un’operazione filologica, un episodio del tutto nuovo nella letteratura dello strumento fisarmonica.

L’importanza di Giuseppe Greggiati per il mondo della fisarmonica è indiscussa: come ho avuto modo di dire in occasione della pubblicazione del libro citato, Greggiati ci fornisce le prime informazioni relative alla presenza della fisarmonica in Italia (databile al 1833), ma, soprattutto, modificando una fisarmonica in suo possesso aggiungendovi alcune migliorie organologiche, crea quella che si può considerare la prima fisarmonica italiana (1839-1840).

Non solo.

I vari brani che scrive per il proprio strumento rappresentano anche il primo repertorio da concerto per lo strumento fisarmonica. La scoperta del suo metodo per fisarmonica (Metodo per l’armonica

a mantice, scritto nel 1842), in cui sono contenute le informazioni suddette ed il repertorio menzionato, stravolge la storia della fisarmonica: se, come detto, la paternità dello strumento, per quanto riguarda la nostra penisola, sembra spetti proprio a Giuseppe Greggiati, egli sembra essere anche il primo a concepire un repertorio da concerto dedicato allo strumento fisarmonica, con quasi un secolo d’anticipo rispetto al brano sinora considerato l’inizio della letteratura concertistica per fisarmonica, le Sieben neue Spielmusiken di Hugo Hermann, composte nel 1927.

Il metodo per fisarmonica del musicista mantovano mi ha permesso, grazie alla descrizione della fisarmonica in esso contenuta, di farne ricostruire una copia del tutto fedele all’originale. Apro una

parentesi: uso il termine “fisarmonica” anche se Greggiati la denominò “armonica a mantice”; intendendo il termine odierno, “fisarmonica”, appunto, nella sua accezione più vasta.

Grazie alla ricostruzione dello strumento di Giuseppe Greggiati oggi possiamo assaporare la magia del suono della fisarmonica ottocentesca: è il suono per il quale sono stati pensati i vari brani

che il musicista ostigliese dedica allo strumento. Essi rispecchiano il mondo della fisarmonica della prima metà dell’Ottocento nell’ambiente musicale mantovano; quel mondo che vedeva la borghesia appassionarsi di musica coltivandola, nel tempo libero, sia con strumenti quali il pianoforte o il violino, ma anche con la fisarmonica stessa.

I brani proposti da Greggiati nel proprio metodo sembrano appartenere a tre filoni d’ispirazione: lo studio romantico di matrice pianistica (filone che permette a Greggiati di indagare a fondo le possibilità tecnico/esecutive della fisarmonica), la musica Biedermeier (polacche, pastorali, temi e

variazioni, ma anche valzer e galop viennesi) e il melodramma italiano (dove lo strumento ottocentesco rivela un’espressività sorprendente). Mi sono occupato di essi nel libro citato, perciò non mi dilungo oltre.

Se il primo libro è dedicato alla musica per fisarmonica, il presente lavoro si sofferma sulla produzione che Greggiati dedicò alla musica da camera con fisarmonica. Si tratta di alcuni brani per voce e fisarmonica. Anche in questo caso il musicista mantovano scrive una pagina importante nella storia di questo strumento: per quanto riguarda la nostra penisola, egli è dunque altresì il primo a dedicarsi ad un repertorio da concerto per fisarmonica in ambito cameristico.

Sembra che Greggiati stesso ne sia consapevole: sotto i titoli delle romanze, indica “per armonica”, quasi volesse sottolineare la novità dell’organico proposto.

La presente pubblicazione ne raccoglie un’antologia: i modi compositivi del Greggiati compositore per voce e fisarmonica sono stati indagati e proposti, infatti, con l’intenzione di assecondarne la varietà. Al musicologo Federico Gon e al suo saggio, presente nelle pagine seguenti, il compito

di inserirli nell’ambiente musicale del loro tempo. A seguire, lo scritto di Stelia Doz approfondisce i contenuti delle romanze. Conclude la presente introduzione una mia riflessione sulle caratteristiche strumentali della scrittura di Greggiati.

Desidero ringraziare la Biblioteca Musicale “Giuseppe Greggiati” e il Comune di Ostiglia, che hanno autorizzato la pubblicazione dei manoscritti di Greggiati.

Corrado Rojac